언론 통합 플랫폼이자 인터넷신문사 제보팀장을 운영 중인 더에이아이미디어는 7월 14일 NZSI INDEX 기반 시황 보고서를 발표했다.

[편집자주]

NZSI INDEX는 왜곡된 시장 정보에서 벗어나, 개인 투자자를 위한 공정하고 실질적인 투자 기준을 제시합니다. NZSI INDEX에는 미래를 설계할 수 있는 자본시장의 가능성이 담겨 있습니다.

★ 지수변경 : 1,000을 기준으로 종목 기여도 동일 반영

★ 기 준 가 : 2024. 12. 20 / 1차 개편 : 2025. 04. 01

★ 평가기준 : 20개 종목 X 5개 항목 (건전성, 안전성, 성장성, 위험도, 기대값) X 10등급 (A3 ~ D)

2025년 7월 14일, 한국 증시는 엇갈린 흐름을 보이며 장을 마감했다. 코스피 지수는 전 거래일보다 0.83% 상승한 3,202.03포인트로 마감되며 사흘 연속 상승 흐름을 이어갔다. 대형주 중심의 강세가 지수 상승을 주도한 것으로 풀이된다. 반면 코스닥 지수는 0.14% 하락한 799.37포인트를 기록했다. 일부 성장주의 차익실현 매물이 출회되면서 하락세로 전환됐다.

거래대금은 전일과 유사한 수준을 유지했다. 코스피는 약 10조 9천억 원, 코스닥은 6조 9천억 원 규모의 거래가 이루어졌다. 시가총액 측면에서는 코스피가 전일 대비 증가한 2,602조 원을 기록한 반면, 코스닥은 소폭 감소한 408조 원으로 집계되었다.

글로벌 증시도 상승세를 이어갔다. 미국 뉴욕 증시에서는 다우존스 산업평균지수가 0.20% 오른 44,459.65포인트로 마감되었으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 0.27% 상승한 20,640.33포인트를 기록했다. 최근 발표된 주요 경제지표가 연준의 금리 동결 가능성을 높였다는 점이 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

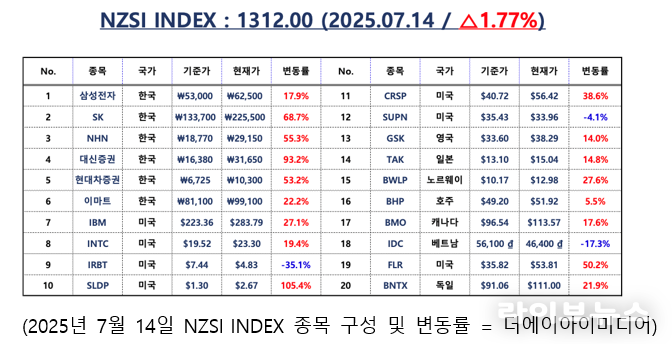

한편 NZSI INDEX는 1.77% 상승한 1,312.00포인트로 마감되며 다시 상승세로 전환되었다. 주요 성장 섹터의 강세와 함께 글로벌 투자심리가 회복세를 보였다는 점이 영향을 미쳤다.

지수 도입 이후 누적 수익률을 살펴보면, 한국 시장에 편입된 6개 종목은 평균 53.14% 상승했으며, 배당 수익을 포함한 총수익률은56.33%에 이르렀다. 최근 상법 개정 수혜 기대와 함께 안정적인 실적 흐름이 주요 종목들의 주가를 견인한 것으로 풀이된다. 반면 글로벌 증시에 포함된 14개 종목은 평균 21.79% 상승에 머물렀고, 배당을 포함한 총수익률은 23.39%로 나타났다.

이러한 흐름 속에서 한국 시장의 초과 성과는 여전히 유효하지만, 글로벌 증시의 반등세가 점차 강화되면서 양 시장 간 수익률 격차는 완만하게 좁혀지는 모습을 보이고 있다.

오늘은 전고체 배터리의 진짜 주인공은 누구인가에 대해 간단히 의견을 제시해 보고자 한다.

솔리드파워(Solid Power)는 황화물계 고체전해질 기반의 전고체 배터리(All Solid State Battery, ASSB) 기술을 보유한 미국의 차세대 배터리 전문 기업이다. 현재 BMW, Ford, SK온 등과 전략적 파트너십을 맺고 있으며, 60Ah·100Ah 셀을 공급해 전기차용 검증 테스트를 진행 중이다. 특히 2025년 5월부터는 BMW의 고급 전기차 i7 차량에 해당 전고체 배터리 셀을 탑재해 실제 도로에서 주행 테스트에 돌입했다. 이는 단순한 실험실 수준을 넘어, 전고체 배터리의 내구성과 안전성을 실제 환경에서 본격적으로 검증하는 단계에 진입했음을 의미한다.

전고체 배터리는 전기차뿐만 아니라 에너지 저장장치(ESS), 로봇, 드론, 항공모빌리티(UAM)까지 다양한 산업으로 확장 가능한 핵심 기술로 주목받고 있다. 특히 솔리드파워는 기존 리튬이온 배터리 생산 인프라를 상당 부분 그대로 활용할 수 있는 구조를 채택하고 있어, 상용화 가능성과 제조 확장성 측면에서 높은 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.

그럼에도 불구하고 현재 솔리드파워의 시가총액은 약 5억 달러, 한화로 약 6,600억 원 수준에 불과하다. 주가는 고점 대비 90% 이상 하락했으나, 최근 들어 100% 이상 반등하며 다시 시장의 주목을 받고 있다. 2025년 기준 주가순자산비율(PBR)은 1.23배 수준이며, 매출은 약 300억 원 수준으로 예상된다. 외형상으로는 손실기업이고, 매출도 미미하다. 하지만 이 수치들은 기업의 근본 가치를 반영하는 것이 아니다.

만약 솔리드파워가 한국 시장에 상장되어 있었다면 상황은 크게 달라졌을 것이다. 황화물계 고체 전해질을 자체 개발해 양산 준비에 들어갔고, 글로벌 완성차 업체들과 공동개발협약(JDA)을 체결했으며, 실제 전기차에 전고체 배터리를 탑재해 도로를 주행 중인 기업이라는 점에서, 현재보다 10배에서 20배에 이르는 시가총액 평가도 가능했을 것으로 예상된다. 이는 미래 기술에 대해 과감한 프리미엄을 반영하는 국내 자본시장의 특성과 무관하지 않다.

실제로 국내 2차전지 관련 종목들 중 일부는 아직 시제품조차 확보하지 못한 상황에서도 수천억 원에서 1조 원 이상에 이르는 시가총액을 기록하고 있다. 예컨대 롯데에너지머티리얼즈, 씨아이에스, 에이프로, 이수스페셜티케미컬, 애경케미칼 등은 전고체 전해질 기술 혹은 장비 납품 가능성만으로도 시장에서 높은 기대를 반영한 주가 평가를 받고 있다.

더 나아가 솔리드파워의 황화물계 고체 전해질 기술은 미국 에너지부(DOE)로부터 전략물자로 지정되었으며, 이는 단순한 기업의 기술을 넘어 국가 안보와 산업 주도권 차원에서 중요한 기술로 인정받고 있음을 의미한다. 미국 정부는 고체전해질 생산 확대를 위해 자금 지원 프로그램까지 추진 중이다.

최근 주가 반등은 기술에 대한 재평가와 테스트 진행 소식에 따른 시장 반응으로 풀이된다. 만약 향후 황화물계 전고체 기술이 글로벌 배터리 기술의 표준으로 채택된다면, 솔리드파워는 단순한 기술주를 넘어 ‘표준주’로 도약할 가능성도 충분하다. 이 경우 기존 기대 수익률을 넘어서는 수준, 이른바 ‘텐버거’ 수익률도 기대할 수 있다.

한편, 한국의 3대 배터리 기업인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 역시 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있다. 그러나 기술 성숙도 측면에서는 아직 양산 단계에 도달하지 못한 상황이다. 삼성SDI는 산화물계 전고체 배터리를 개발 중이며 2027년 양산을 목표로 하고 있고, LG에너지솔루션은 폴리머 및 황화물계를 병행 연구하고 있으나 상용화 시점은 2030년 이후로 제시되고 있다. SK온은 황화물계 기술을 개발 중이나, 자체 기술보다는 솔리드파워 등 외부 기업과의 협업 위주의 접근 방식이다.

물론 리스크도 존재한다. 솔리드파워는 여전히 매출 기반이 약한 스타트업이며, 양산 일정의 지연 가능성, 파트너사와의 협력 구조, 추가 자금 조달 문제 등은 잠재적인 불안 요소로 남아 있다. 시장은 언제든지 냉정하게 반응할 수 있고, 상용화 직전까지의 과정에서도 예기치 못한 변수들이 리스크로 작용할 수 있다.

하지만 투자란 언제나 리스크와 기회 사이의 균형에서 이뤄진다. 지금의 솔리드파워는 외형상 손실기업처럼 보일 수 있으나, 실질적으로는 차세대 배터리 산업의 현실화를 가장 앞에서 이끌고 있는 실체를 가진 기업이다.

투자는 타이밍의 문제가 아니라 본질에 대한 확신에서 출발해야 한다. 100% 상승한 종목이 고평가인 것도 아니고, 50% 하락한 종목이 저평가인 것도 아니다. 시장은 언제나 자본가의 매수에서 시작해 개인의 매수로 마무리된다. 결국 투자자는 단기적인 가격 흐름이 아닌, 자신의 투자 철학과 기준에 따라 기업을 판단하고 기다릴 수 있어야 한다.

시장은 언제나 기다림의 대가를 보상해왔다. 이번에도 예외일 이유는 없다. 이제 투자자는 질문을 바꿔야 한다. "이 기업이 왜 100% 이상 상승했는가?"가 아니라, "이 가격이 과연 본질적 가치 대비 적정한 가격인가?"

그 답은 시장이 아니라, 투자자의 판단에 달려 있다.

더에이아이미디어는 언론 통합 플랫폼이자 인터넷신문사인 제보팀장과 라이브뉴스를 통해 NZSI INDEX 기반 시황 보고서를 매일 발표하고 있다.